Alles

Oktober 2024 - Witten, Deutschland

0 Vorwort

1 Einleitung

1.1 Über Alles

2 Definitionspool

2.1 PPP

2.2 Kosmos

2.3 Emergenz und Holismus

2.4 Identität und Verhaltensstruktur

2.5 Quantum

2.6 Systemkern x∈Kosmos⇒x∈Alles

3 Quantenphilosophie

3.1 Verhaltensstruktur

3.2 Anatomie der Natur

3.3 Lebenslauf der Natur

3.4 Breit-Wheeler Prozess

3.5 Fläche und Volumen in Wirkung

3.6 NWS-Schema

4 Fazit

4.1 Quantismus

4.2 Altismus

4.3 Eine Weltformel

4.4 Eine quantistische Idee für eine altistische Gesellschaft

4.5 Einheit und Vielfalt

4.6 Synchronizität

0 Vorwort

Dieses Werk ist ein Versuch, das "Alles" in eine Sprache zu bringen.

Ich werde von Quantismus und Altismus sprechen und dass es dabei nicht um Begriffe, sondern um Haltung geht.

Um Verantwortung, Resonanz und dass jedes WAS der Welt nur durch ein WIE lebendig wird.

Ich glaube nicht, dass Menschen von Natur aus böse sind.

Ich glaube aber, dass sie sich irren können – tief und nachhaltig - und das geht böse aus:

Ich glaube, dass sie dann Strukturen bauen, die die plötzlich über der Funktion der Struktur stehen.

Das gilt für Ideologien genauso wie für Theorien.

Was hier steht, ist kein Dogma.

Es ist ein Angebot.

Ein Kompass ohne Zeigefinger. Ohne Schuld. Mit Klarheit.

1 Einleitung

1.1 Über Alles

Dieses Werk behandelt Alles.

2 Definitionspool

2.1 Punkt-Parameter-Problem (PPP)

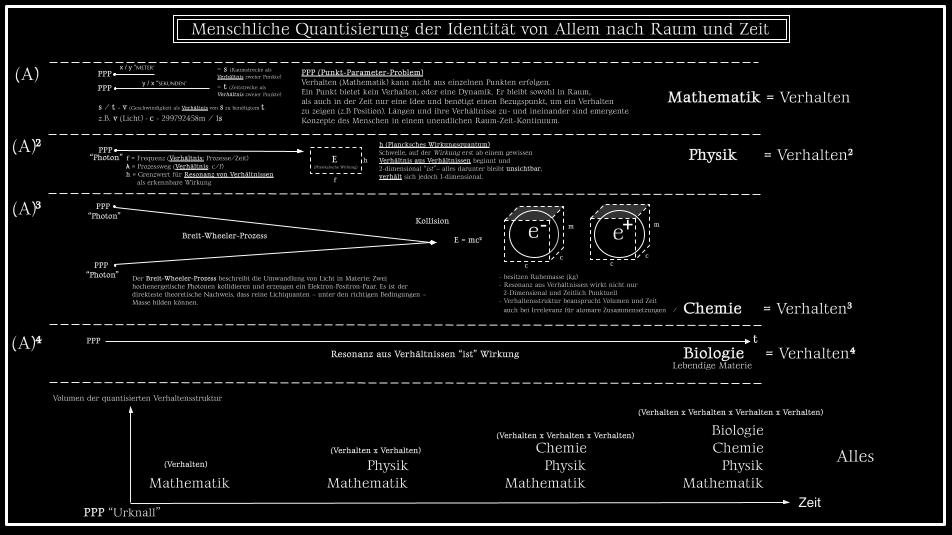

Ein Punkt besitzt keine Ausdehnung, kein Volumen, keine Richtung. Er ist kein Ort, kein Ding – er ist reine Idee. Trotzdem sprechen wir über Punkte, benutzen sie zur Orientierung. Das PPP beschreibt genau diesen Widerspruch: Der Punkt ist physikalisch nichts, aber sprachlich etwas. Er taugt weder als physische Entität noch als Bezugssystem. Erst im Verhältnis zu einem zweiten Punkt entsteht Richtung, Information, Orientierung. Das PPP steht am Anfang: Es zeigt, dass Sprache nicht mit physischer Realität identisch ist, aber mit ihr interagiert.

2.2 Kosmos und Universum

Wenn wir über „Alles“ sprechen wollen, meinen wir nicht das ganze Universum, sondern das, was wir überhaupt begreifen können – den Kosmos. Er ist das vom Menschen erschlossene - vermessen, verglichen, verarbeitet. Der Kosmos ist also das Messbare und nichts darüber hinaus. Damit schließen wir Begriffe wie Multiversum, Noxiversum oder das „Innere“ eines Schwarzen Loches aus – nicht weil sie unmöglich wären, sondern weil sie unvergleichbar sind. Alles, was nicht durch Verhalten in Resonanz tritt, bleibt außen vor.

2.3 Quantum – Verhaltenseinheiten im Bewusstsein

Das Quantum ist in der modernen Physik keine stoffliche Einheit, sondern eine diskrete Wirkungsgröße. Es beschreibt die kleinste übertragbare Einheit bestimmter physikalischer Größen, etwa von Energie oder Impuls. In diesem Sinne ist das Quantum keine Substanz, sondern eine Struktureinheit von Wechselwirkung. Es repräsentiert ein Paket von Verhalten, das im Rahmen eines Bezugssystems erkennbar, beschreibbar und vergleichbar ist.

Im Kontext dieser Arbeit zeigt sich:

Was als „Quantum“ bezeichnet wird, ist stets ein Beobachtungsereignis – eine Grenze, an der kontinuierliche Prozesse für das Bewusstsein als diskrete Einheiten erscheinen. Diese Grenze ist nicht ontologisch, sondern epistemisch: Sie liegt nicht in der Natur der Welt, sondern in den Möglichkeiten und Bedingungen unserer Wahrnehmung und Beschreibung.

Damit markiert jedes Quantum einen Schnittpunkt zwischen Welt und Beobachtung – eine verhältnisbedingte Struktur, die erst durch die Interaktion mit einem Beobachter Relevanz erhält. In diesem Sinne sind Quanten nicht „kleinste Teile der Welt“, sondern kleinste sinnvolle Einheiten von Verhalten, die sich im Bewusstsein strukturieren lassen.

Ein solcher Ausschnitt – sei er empirisch gemessen, gedanklich abstrahiert oder sprachlich gefasst – kann im Rahmen bewusster Auseinandersetzung sowohl punktuell wie potenziell unendlich reichhaltig sein. Das bedeutet:

Ein einzelnes Quantum kann im Denkprozess als Punkt, Prozess oder Prinzip erscheinen – je nach kognitiver Fassung und interpretativem Zugriff.

Damit stellt das Quantum eine Grenzform dar: Es begrenzt Verhalten, um es beschreibbar zu machen und es öffnet Verhalten, indem es im bewusstsein zu einerm Träger unendlicher Differenzierung werden kann.

Diese doppelte Struktur – Begrenzung nach außen, Potenzial nach innen – ist konstitutiv für das, was in dieser Arbeit als Verhaltensstruktur verstanden wird:

Ein Quantum ist nicht nur ein Ding, oder ein Verhältnis im Kosmos des klassischen Sinne, sondern ebenso im eigenen Bewusstsein, welches ganz klar gedankliche Kopien jener Dinge oder Verhältnisse der Welt anfertigt.

2.4 Emergenz und Holismus – Strukturen jenseits der Teile

Komplexe Systeme zeigen Eigenschaften, die sich nicht durch die bloße Addition ihrer Bestandteile erklären lassen. In der Naturwissenschaft wird dieser Umstand als Emergenz bezeichnet: Aus der Wechselwirkung mehrerer Elemente entsteht ein Verhalten, das nicht auf die Eigenschaften der Einzelelemente zurückführbar ist. Ein Molekül hat beispielsweise Eigenschaften, die keines seiner Atome allein besitzt.

Der Begriff des Holismus greift dieses Prinzip auf und betont, dass gewisse Phänomene nur im Zusammenspiel des Ganzen mit seinen Teilen erklärbar sind. Der Fokus verschiebt sich dabei von den Substanzen zu ihren Beziehungen – das, was sich zeigt, ist nicht in den Objekten selbst, sondern in ihrer Interaktion verankert.

Für diese Arbeit bedeutet das:

Identität – sei es von Objekten, Systemen oder Prozessen – kann nicht isoliert definiert werden. Was etwas „ist“, ergibt sich aus dem Beziehungsgeschehen, in dem es steht. Die Wirkung eines Elements ist stets kontextabhängig – und Kontext ist keine bloße Umgebung, sondern stehts ein verhaltensprägender Faktor.

Die Bedeutung eines Systems oder Phänomens liegt somit nicht in einem stabilen „Was“, sondern in einem dynamischen „Wie“ – einer Struktur des Verhaltens, das erst im Zusammenspiel mit seiner Umgebung eine bestimmte Form annimmt. Exakt diese These wird im weiteren Verlauf genauer anhand physikalischer und erkenntnistheoretischer Modelle entfaltet.

2.5 Verhaltensstruktur als Identiät

In einer konsequent relationistischen Sichtweise wird „Identität“ nicht als fixierter innerer Kern verstanden, sondern als resultierendes Muster aus beobachtbarem Verhalten. Objekte oder Systeme haben keine inhärente Bedeutung – sie erhalten sie durch ihr Auftreten in bestimmten Relationen.

Die Identität eines Phänomens ist dabei nicht nur das, was sich wiederholt oder stabil bleibt, sondern auch das, was sich im Wandel erhalten oder neu konstituieren kann. Identität ist in diesem Sinne prozessual und zeigt sich nicht als Substanz, sondern als Kohärenzform in einem systemischen Zusammenhang.

Wissenschaftliche Begriffe – insbesondere in der Physik – neigen zur Fixierung: Sie suchen nach konstanten Größen. Doch die Realität, die diese Begriffe zu fassen suchen, verhält sich dynamisch. Ein Ding ist nicht etwas, weil es so beschaffen ist, sondern weil es sich so verhält – in einem bestimmten Beobachtungszusammenhang.

In diesem Rahmen erscheint „Verhalten“ als Basiskategorie von Identität. Was wir erkennen, erkennen wir nicht als bloßes Objekt, sondern als verortetes Verhalten in Zeit, Raum und Relation und bietet uns somit veschiedene Verhasltensstrukturen. Die weitere Arbeit entwickelt diesen Gedanken in physikalischer, erkenntnistheoretischer und philosophischer Perspektive weiter – insbesondere mit Blick auf die Natur der Wirkung, die Rolle des Beobachters und das Verhältnis zwischen Teil und Ganzem.

2.6 Systemkern: x ∈ Kosmos ⇒ x ∈ Alles

Alles, was wir begreifen, liegt im Kosmos. Und was im Kosmos liegt, ist uns zugänglich – es verhält sich, tritt in Relation, erzeugt Wirkung. Der Systemkern dieser Arbeit lautet daher: Nur was in seinem Verhalten gemessen und erkannt wurde, gehört zum Kosmos. Damit steht fest: „Alles“ ist hier nicht das Absolute, sondern das maximal Begreifbare. Wir bauen kein Weltmodell aus metaphysischen Mutmaßungen, sondern aus beobachtbaren Wirkstrukturen.

3 Quantenphilosophie

3.1 Verhaltensstruktur

Verhalten wird hier als strukturbildende Grundfunktion beschrieben, die nicht auf subjektives Handeln begrenzt ist, sondern als universale Bewegungsform aller Systeme verstanden werden kann. Jedes Verhalten hinterlässt dabei eine Spur – eine quantisierbare Wirkung. Diese Wirkung lässt sich nicht beliebig, sondern nur in bestimmten, stabilen Mustern beobachten. Verhalten strukturiert sich also in diskreten, wiedererkennbaren Einheiten – in einer Verhaltensstruktur. Diese Struktur formt sich über Zeiträume hinweg, dehnt sich aus und bildet komplexe, übergeordnete Schichten aus. Die Quantisierung dieser Strukturen ermöglicht ihre wissenschaftliche Bearbeitung, unabhängig vom System – sei es physikalisch, chemisch oder biologisch. Verhalten ist damit nicht nur Ausdruck, sondern Träger von Struktur.

3.2 Anatomie der Natur

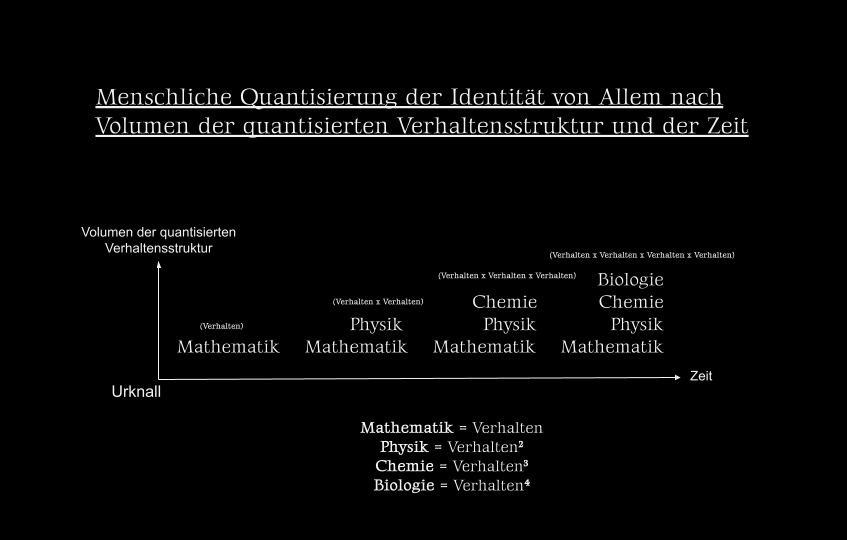

Die Natur entfaltet sich aus dieser grundlegenden Verhaltensstruktur in hierarchischen Schichten, die aufeinander aufbauen. Dieses Schichtenmodell – im Folgenden als Natur-Schema bezeichnet – beschreibt eine Art Anatomie der Natur, wobei jede Wissenschaftsebene eine emergente Ordnung quantisierten Verhaltens darstellt. Mathematik bildet dabei die basalste Beschreibungsebene, in der Verhalten überhaupt erst abstrahiert und formalisiert wird. Darauf aufbauend beschreibt die Physik bereits Wechselwirkungen, die in Verhalten² (Verhalten × Verhalten) eine flächenhafte Wirkung annehmen. Die Chemie entsteht als Verhalten³ – ein strukturierter Raum von Wechselwirkungen, in dem neue Qualitäten wie Masse emergieren. Biologie schließlich bildet Verhalten⁴ – sie beschreibt Verhaltenssysteme, die selbstbezüglich, rekursiv und organisiert auf Verhalten reagieren. Jede dieser Ebenen ist somit nicht isoliert, sondern Ausdruck einer gestaffelten, wachstumsartigen Anatomie quantisierter Verhaltensebenen einer einzigen Identiät.

3.3 Lebenslauf der Natur

Die zeitliche Komponente des Natur-Schemas ermöglicht eine dynamische Betrachtung: Die Natur „wächst“ durch Verhalten – von einfachen quantisierten Mustern bis hin zu komplexen, lebendigen Systemen. Diese Entwicklung beginnt mit dem Urknall, dem Punkt minimaler Entropieverdichtung, und entfaltet sich über eine kontinuierliche Zunahme des Volumens quantisierter Verhaltensstruktur. Dabei wird Verhalten nicht ersetzt, sondern jeweils weitergeschichtet: Physik enthält mathematische Strukturen, Chemie physikalische Wirkungen, Biologie chemische Grundbausteine. Die Natur ist somit nicht statisch, sondern ein sich entwickelndes Organ aus Verhalten, dessen Lebenslauf sich über die Zunahme räumlich wirksamer Strukturen abbilden lässt. Die Potenzierung des Verhaltens ist Ausdruck dieser historischen Komplexitätszunahme.

3.4 Der Breit-Wheeler-Prozess

Der Breit-Wheeler-Prozess dient hier als Schlüsselmoment im Naturverlauf, da er die räumliche Entfaltung von Verhalten physikalisch sichtbar macht: Zwei Photonen, also masselose Lichtquanten, erzeugen durch Wechselwirkung ein Elektron-Positron-Paar – also Masse. Dies zeigt: Verhalten (Photon) in Resonanz erzeugt reale, messbare Raumwirkung (Teilchen). Dieser Prozess steht symbolisch für das Prinzip, dass aus reinem Impuls (Verhalten) durch spezifische Konstellation eine strukturelle Stabilität (Teilchen, Form, Materie) entsteht. Die Grundlage dieser Umwandlung ist das Verhältnis von Energie E = hf (h x f) / Verhalten² zur Masse E = mc² (m x c x c) /Verhalten³, das eine Brücke zwischen quantisiertem Verhalten und räumlicher Ausdehnung schlägt. Der Prozess zeigt: Verhalten alleine ist theoretisch unsere Praxis - durch Wirkung in Resonanz zu der Vertrauten Struktur, in der wir leben.

3.5 Fläche und Volumen in Wirkung

In 3.4 werden "Energie E = hf" sowie "E = mc²" bereits als Verhalten² und Verhalten³ ausgeschrieben. Die Beschreibung von Verhalten als potenzierte Wirkungen,, wie auch Verhalten⁴ , ist keine bloße Metapher, sondern lässt sich physikalisch fundiert nachvollziehen. Sie verweist auf ein Prinzip, in dem sich physikalische Prozesse nicht linear, sondern räumlich strukturiert und skalenabhängig entfalten: von eindimensionalem Impuls bis hin zu volumetrischer Raumwirkung.

Am Beispiel des Photons zeigt sich dies besonders anschaulich. Ein Photon ist zunächst ein eindimensionaler Impuls ohne Ruhemasse. Seine Energie E=h⋅f kann geometrisch als Fläche gedeutet werden – als Produkt aus einer Zeitkonstante (Planck-Zeit) und einer Frequenz. Diese Wirkungseinheit bleibt jedoch abstrakt, solange keine Resonanz erfolgt. In diesem Zustand verhält sich das Photon energetisch, aber nicht räumlich manifest. Trifft es jedoch auf Resonanz, wie im Breit-Wheeler-Prozess – bei dem zwei Photonen ein Teilchen-Antiteilchen-Paar erzeugen – wird diese Wirkung zur Raumwirkung. Energie wandelt sich in Masse. Die klassische Gleichung E = mc²: Energie (bzw. Fläche) potenziert sich zum Volumen – Raumwirkung entsteht aus quantisierter Wechselwirkung. Formal gesprochen: Fläche² multipliziert mit Masse ergibt ein Volumen. Oder umgekehrt: Masse ist eine emergente Erscheinung auf Grundlage potenzierter Energiewirkung.

Dieses Verständnis erlaubt, Verhalten nicht nur symbolisch, sondern strukturell-physikalisch als Medium der Raumkonstitution zu begreifen. Verhalten² wird zu einer Fläche: dem geometrischen Ausdruck einer Wirkungseinheit. Verhalten³ beschreibt eine Volumenwirkung – die emergente Stabilität einer Masse im Raum. Verhalten⁴ wäre in dieser Lesart die Kopplung solcher Strukturen in Wechselwirkungssystemen, wie sie in molekularen und sozialen Systemen auftreten. Diese systemische Potenzierung zeigt: Physikalische Realität ist nicht in Einzelgrößen „festgelegt“, sondern in Resonanz- und Wirkverhältnissen organisiert. Die Potenzen des Verhaltens stehen dabei für Strukturebenen (s.3.6 oder Schlussschema)

3.6 Schema der Natur

4 Fazit

4.1 Quantismus

Der Quantismus begreift die Identität des Universums nicht als substanzielle Einheit, sondern als emergente Vielfalt. Wir können alle Systeme – unabhängig von ihrer Komplexität – durch sprachliche oder mathematische Quantisierung erfassen. Diese Quantisierung erzeugt stets ein „Was“, also eine greifbare Benennung oder Messung. Doch dieses „Was“ ist nie die eigentliche Identität des Sachverhalts, sondern nur eine Abstraktion, die auf den Rahmen unserer Wahrnehmung und Sprache zurückgeht.

Die wahre Identität liegt nicht im „Was“, sondern im „Wie“ – im Verhalten, im Prozess, in der Relation. Das Universum ist nicht „etwas“, sondern verhält sich. Es offenbart sich durch seine Wechselwirkungen, nicht durch stabile Entitäten.

Gleichzeitig führt jeder Versuch, das Universum über Einheiten festzuschreiben, zu einem Bild, das uns im Gemeinsinn dient – etwa in Kommunikation, Wissenschaft oder Alltag, wenngleich es nie das ganze Umfasst.

Quantismus bedeutet daher nicht, dass das Universum aus Einheiten besteht, sondern dass unser Denken und Sprechen notwendigerweise quantisierend ist. Wir erzeugen Einheit durch Vielfalt, nicht Vielfalt aus Einheiten. Es gibt keine universelle Einheit, sondern nur systembedingte Vergleichseinheiten, die sich aus unserer Perspektive ergeben. Der Quantismus erkennt diese Begrenzung an und verschiebt den Fokus von „Was ist etwas?“ hin zu „Wie verhält es sich?“.

4.2 Altismus

Der Altismus bezeichnet die psychologisch wie epistemologisch tief verwurzelte Tendenz, die Welt übermäßig durch stabile Quantisierungen zu erfassen – selbst dann, wenn diese dem Wandel, Wachstum oder der Emergenz eines Systems nicht mehr gerecht werden. Er tritt auf, wenn Bezugssysteme nicht flexibel genug sind, um qualitative Veränderungen zu integrieren.

Altismus zeigt sich als geistige Trägheit gegenüber dem Neuen: Als Neigung, vertraute Muster, Begriffe oder Kategorien auch dann noch beizubehalten, wenn sie bereits unzeitgemäß oder falsch sind. In diesem Sinne ist Altismus eine kognitive Fixierung auf das Bekannte – eine psychologische Strategie, Stabilität zu erzeugen, wo eigentlich Dynamik herrscht. Er kann daher zu Fehlwahrnehmungen, gesellschaftlicher Reaktionsverzögerung und kollektiver Fehlanpassung führen.

Phänomenologisch betrachtet, liegt dem Altismus ein reflexartiges Bedürfnis zugrunde, aus der Gegenwart eine Dauer zu machen: Jede Abweichung von bekannten Mustern wird als Bruch empfunden – nicht nur kognitiv, sondern als Erschütterung des Selbstbildes. Altismus ist somit auch ein soziologisches und kulturelles Phänomen, das Erklärungsmuster über die Realität stellt – oft aus Angst vor dem Verlust von Kontrolle.

4.3 Eine Weltformel

Die Idee einer Weltformel trägt in sich den Anspruch, alle Naturphänomene – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – in eine konsistente, möglichst einfache Relation zu fassen. Doch jeder physikalische Formalismus, so präzise er auch sein mag, bleibt beschränkt auf messbare und quantifizierbare Aspekte der Welt. Er abstrahiert stets vom Ganzen, reduziert Vielfalt auf Struktur. Und doch erleben wir in jedem bewussten Augenblick, dass sich die Wirklichkeit nicht in einer einzigen Ziffer oder Formel einfangen lässt.

In diesem Spannungsverhältnis zwischen rechnender Physik und erlebter Realität tritt die Formel „1 = ∞“ nicht nur als mathematischer Ausdruck auf, sondern ebenso als philosophischer Marker: Sie symbolisiert die Einsicht, dass jede endliche Entität (1) in sich selbst eine unendliche Fülle von Eigenschaften trägt – sei es durch Rückbindung an vergangene Kausalitäten, durch potenzielle Zukünfte oder durch das unendliche Netz von Relationen, in das sie eingebettet ist. Diese Sichtweise fußt auf dem Gedanken, dass es unterhalb der Planck-Schwelle – also jenseits der klassischen Quantengrenzen – nicht „nichts“ gibt, sondern Verhalten, das sich zwar nicht direkt messen, wohl aber denken und erschließen lässt. Wenn der Raum selbst nicht körnig ist – also keine elementare „Einheit“ als letzte Instanz besitzt –, dann bleibt jede Quantisierung letztlich ein Verhältnis, eine Setzung aus Beobachterperspektive.

„1 = ∞“ verweist damit auf das Paradoxon, dass jede scheinbare Einheit – ein System, ein Moment, ein „Ich“ – nur durch unendliche Differenzierung überhaupt erscheint. Die Einheit ist nicht fundamental, sondern relational. Sie ist nicht gegeben, sondern gemacht – durch Beobachtung, Sprache und Bewusstsein. Diese Weltformel steht somit nicht für das Ende des Suchens, sondern für die Erkenntnis einfacher Suche und flexibler Kategorisierung: Dass jede Beschreibung notwendig begrenzt ist, weil sie nur ein Verhalten „hält“, das sich in Wirklichkeit ständig verändert, kontextualisiert und entfaltet.

4.4 Eine quantistische Idee für eine altistische Gesellschaft

Moderne Gesellschaften, einschließlich demokratischer Ordnungen, sind vielfach altistisch strukturiert. Das bedeutet: Ihre Institutionen und Narrative beruhen nicht auf der relationalen Dynamik von Verhalten, sondern auf statischen Kategorien – Identität, Eigentum, Status, Risiko. Dabei geht die eigentliche Wirksamkeit – das Verhalten im Kontext – oft verloren. Die Gesellschaft verwaltet Zustände, statt Verhältnisse zu gestalten.

Eine quantistische Gesellschaftsidee bricht mit dieser Unlogik. Sie erkennt, dass jedes System nur dann stabil und zukunftsorientiert pofitieren kann, wenn es nicht das "Was", sondern das "Wie" in den Fokus nimmt:

nicht, wer jemand ist, sondern wie sich jemand in einem relationalen Gefüge verhält. Es geht um Verhalten – in Interaktion, in Resonanz, im Fluss.

Ein quantistisches Gemeinwesen…

- …setzt auf relationale Förderung statt normierte Verteilung.

- …denkt Wirklichkeit als Wirkungskette, nicht als starres Raster.

- …nutzt soziale Resonanzräume, anstatt Identitäten zu fixieren.

- …respektiert die Unabschließbarkeit von Wirklichkeit – weil alles Verhalten kontextuell ist.

Altistische Systeme hingegen verharren in der Illusion von Kontrolle: Sie glauben, durch immer feiner kalibrierte Quantisierung komplexer Systeme letztlich Sicherheit herstellen zu können. Doch je stärker die Relation verloren geht, desto instabiler wird das System – sozial, politisch, ökologisch.

Die Antwort auf diesen Zustand ist keine Revolution, sondern eine neue epistemische Haltung: die Einsicht, dass Verhalten nicht quantifiziert, sondern verstanden werden muss. Eine quantistische Gesellschaft ist kein Utopia – sie ist das, was geschieht, wenn wir die Welt nicht mehr aufteilen, sondern durch Verhalten verbinden. Gerne in und für Begeisterung.

4.5 Einheit und Vielfalt

Der Mensch findet Einheit in der Vielfalt, und gestaltet Vielfalt aus Einheiten - paradoxerweise zugleich und nicht nacheinander.

Das liegt daran, dass er ein bewusstes Wesen ist, das nicht nur in der Welt ist, sondern in ihr quantisiert denkt.

Einheit ist kein Zustand, sondern ein Verhalten – ein Muster, das wir erkennen oder erzeugen, je nachdem, wie wir uns selbst darin positionieren. Vielfalt ist kein Chaos, sondern die Möglichkeit zur Resonanz. Erst durch unsere bewusste Quantisierung – also durch das Messen, Benennen, Abgrenzen und Verstehen – wird aus der bloßen Mannigfaltigkeit ein geordnetes Feld, in dem wir Einheit entdecken können.

Ohne den Menschen, ohne Bewusstsein, ohne irgendeinen Beobachter, der quantisieren kann, ist alles einfach nur Alles. Keine Raumzeit oder niemanden, der sie unterscheiden oder erleben könnte: Keine Sprache die klage darüber auszudrücken.

Einheit und Vielfalt sind dann nicht Gegensätze, sondern Aspekte eines unausgesprochenen Ganzen. So wie Raum und Zeit nicht voneinander getrennt sind, wenn sie nicht gemessen werden.

Aber: Sobald ein Wesen auftritt, das beobachten kann und katalogisieren muss, entsteht dem Wesen durch sich selbst eine Welt der Unterschiede. Erst hier kann Einheit erkannt werden, und Vielfalt wird überhaupt sichtbar. Wir sind also nicht nur Teil des Ganzen – wir sind Teilhaber im Ganzen.

In diesem Sinne ist Einheit in Vielfalt nicht wie andere Gegensätze. Sie ist ein sich selbst spiegelndes Verhältnis, ein Verhalten des Verstehens selbst. Vielleicht ist sie sogar das einzige Gegensatzpaar, das nur durch Bewusstsein überhaupt existieren kann.

Und das heißt: In einer Welt ohne uns ist Alles einfach nur Alles. In einer Welt mit uns entsteht erst das, was wir Alles nennen können.

Zu den schönsten Sachverhalten dieses Werks zähle ich am Ende, dass hxf und E=mc2 in allen quadratischen Zahlensystemen funktionieren, egal wie viele Finger die zählenden Außerirdischen haben und dass niemand von ihnen ein Muster in den Nachkommastellen von Pi oder dem Autreten von Primzahlen erkennen wird. Ebenso, dass Menschen Rechtecke und Quader, Quadrate und Würfel schon lange gut und praktisch fanden - bereits bevor man herausgefunden hat, dass man auf dem selben Wege die grundlegensten Gesetze der Natur beschreiben kann. So erscheint in unserer Welt immerhin Alles rund und gebogen - ahmt in seinem Verhalten tief im Innern jedoch dem Quardat nach, welches wir so gut verstehen dürfen.

4.6 Synchronizität

Abschließend sei ein Phänomen genannt, das sich allen Methoden wiederholbarer Wissenschaft entzieht und dennoch von philosophischem Interesse bleibt: die Synchronizität. Sie beschreibt das gleichzeitige Eintreten inhaltlich verbundener Ereignisse ohne nachweisbare Kausalbeziehung – in der Regel gebunden an bestimmte Personen, Orte oder Zeitpunkte. Gerade diese Bindung macht sie wissenschaftlich „unmusterbar“: Je stärker man versucht, das Ereignis zu fixieren und zu vergleichen, desto mehr entzieht es sich den Bezugspunkten, ähnlich der Unschärferelation in der Quantenmechanik. In der Wissenschaft gilt: absolute Gewissheit gibt es nicht; wir arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten, oft nahe bei 99 %, doch nie bei 100 %. Für die Synchronizität bedeutet das: Ihre fehlende Messbarkeit beweist nicht ihre Nichtexistenz – vielmehr verlagert sich ihre Realität in den Bereich der Erfahrung. Damit fehlt ein reproduzierbares Grundmuster, wie es im Rest dieser Arbeit für andere Phänomene entwickelt wurde, und dennoch steht dies nicht im Widerspruch zur hier dargelegten Logik. Vielmehr markiert es einen Sonderfall, in dem sich die Einheit und die Vielfalt der Welt gleichzeitig zeigen – ein fehlendes Puzzlestück, das nicht durch Lücke, sondern durch die Eigenart seiner Form zur Vollständigkeit des Bildes beiträgt.

„Ich weiß, dass ich nichts weiß.

– Sokrates via Platon

„Wir wissen nicht, ob unsere Theorien richtig sind,

wir wissen nur, dass sie nicht falsch sind.“

– Lesch

“1 = ∞“

– Krieg

Eine Kurze Geschichte von Allem

Die Quantenphilosophie in anderen Worten

Januar 2025 - Witten, Deutschland

Vorwort

Eine kurze Geschichte von Allem - dieses Plakat hänge ich natürlich direkt neben Hawkings kurzer “Geschichte der Zeit” auf. Dass sich die Werke hingegen gar nicht messen können - das wird ebenfalls in Kürze klar. Trotzdem danke Hawking du Einstein! Ich schreibe jetzt ein Buch, noch kürzer und nur ein bisschen langweilig. Ich denke, wir sollten so von einer 10-Seiten-Länge sprechen, in der das Buch verweilt. Ziemlich kurzweilig. Die Gründe sind vielfältig und doch einfach: Vielleicht schauen wir uns bei all unseren Problemen nochmal auf 10 Seiten an, was wir eigentlich alle zusammen über die Welt sagen können, über uns also.

Alles beginnt mit einem Punkt

Aber auch wirklich alles, wie die Einstein- und Hawking-Fans es mit ihrem Urknall zu wissen meinen. Wir fangen dennoch ganz woanders an - dort nämlich, wo ein Satz dieses Buches endet - bei einem Punkt als Befehl - als Potential also. Schreiben kann man viel, wenn man über alles erzählen möchte. Der Grund, weshalb wir bei einem Punkt als Satzzeichen beginnen, kann also absurder nicht sein: Er, dieser Punkt, gehört garnicht wirklich zu allem - er ist nur eine Idee. Ein Punkt besitzt kein Volumen. Das würde ihn zu einer Kugel oder einem anderen Körper machen. Er besitzt keinen Raum - hat keinen Platz für nichts. Er alleine kann deshalb auch kein Ort sein, genauso wenig eine Position.

Diese Position als Information kann sich nur durch ein Verhältnis zu einem anderen Punkt ergeben. Das lässt sich ganz gut mit einer gängigen Navigation in der Karten-App erklären, so sind für eine Route natürlich immer Ziel und Start notwendig.

Wenn man sich sein Köpfchen dann geometrisch halb kaputt denkt, merkt man - ein Punkt ist nichts.

Punkt-Parameter-Problem (PPP).

Definition von Allem

Wenn der Punkt also nichts ist, wir dennoch “Punkt” oder plötzlich “PPP” sagen können, weil er uns sehr wohl irgendetwas darstellt - dann sollten wir uns ein wenig Gedanken über unsere Sprache und die Wahrheit darin machen. Nicht, um ab sofort auf der Straße nur noch quantenphysikalisch korrekt zu sprechen, sondern um zu überlegen, weshalb genau das nicht sinnig wäre, obwohl es korrekter sein könnte. Wir gehen es viel einfacher an und werden ganz einfach Schritt für Schritt die Frage beantworten, wann Sprache unwiderlegbar Schaden und Nutzen bringt und inwiefern damit zusammenhängt, ob “die Wahrheit” in unserer Welt überhaupt existieren kann. Ein Muster geht mir nämlich einfach nicht aus dem Kopf: Auf diesem Planeten führen nur wir sprechenden Tiere Kriege. Kampf gibt es überall, doch Kriege - die müssen aus Wort und der Propaganda darin geschmiedet werden und gerade heute reden ziemlich mächtige Tiere ziemlich viel dummes Zeug. Fast so wirr und falsch, wie kurvideos über "Multiversen" Für unsere Definition von Allem haken wir im übrigen aber auch so ein Zeug ab. Bye Bye Einstein und Hawking. Schwarze Löcher werden wir zum Beispiel nicht thematisieren. Also, um diese gespenstisch coolen Broken direkt links liegen lassen zu können:

Wenn in diesem Werk über Alles gesprochen werden soll, dann zählen wir unseren Punkt von eben nicht dazu. Er wird nicht in unsere Aussagen passen, die wir einheitlich über Alles treffen wollen, wenn es am Ende zum Beispiel um “Gut und Böse” geht. Er bietet uns kein Verhalten und so ist es im Grunde auch mit dem Schwarzen Loch - nur dass es diese Dinger wirklich gibt. Was ihnen jedoch aus unserer Sicht die Form einer Kugel verleiht, ist eben genau dieser sagenumwobene Ereignishorizont, hinter dem der Raum so stark gekrümmt ist, dass wir über das Verhalten dahinter schlichtweg nichts sagen können, auch wenn Verhalten darin, sowie die riesige “Kugel” real sein kann. Ja, da könnte was Punktförmiges sein, aber niemand wird es uns jemals erkunden können. Wir müssen es leider einfach auf die Spitze treiben und voll einen auf Hawking machen, sofern Kurzvideos im Internet lose Theorien über Schwarze Löcher oder ein Multiversum als wissenschaftliches Material tarnen. Es geht jedoch schnell und dient uns, diese komischen Hyperwissenschaftlichen begriffe zu ordnen. Wir stellen uns unser Universum nun einfach als unseren Raum vor. Darin entdecken wir unseren Kosmos. Wir wollen das Universum mit seinem Raum also nicht mit dem Kosmos gleichstellen. Der Kosmos soll unser Abbild sein - diese Teile des Universums, die wir verglichen, also vermessen und erkannt haben. Somit können wir ganz leicht ausdrücken, dass Sagittarius A (das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße) vor 2000 Jahren natürlich schon Teil von Allem war, wenngleich es auch noch nicht im Kosmos der Menschen existierte. Wir konnten noch nicht so weit in dem Raum und die Zeit hineinsehen, wie heute - anzunehmen, dass das Zeug vorher jedoch deshalb nicht existierte, wäre banal. Wenn wir also in unserem Universum und dessen Raum unseren Kosmos entdecken und uns ein Abbild aufbauen, dann wird wohl klar, weshalb wir auch das Multiversum, also andere Universen abhaken wollen. Wenn der Mensch “Alles” sagt und so ein Multiversum existiert, dann gehört natürlich auch dieses dazu - aber dann können wir uns auch gleich gerne noch etwas zwischen den Universen vorstellen und benennen. Etwas noch mysteriöseres als eine andere Raumzeit und dennoch nicht nichts. Reden kann man über viel. Nennen wir dieses “Dazwischen” dann Noxiversum? …und die Welt “im Schwarzen Loch” Exoversum? Ist diese Welt darin ein Tunnel zu einem anderen Ort unseres Universums, oder etwa ins Multiversum… doch ins Noxiversum? Wird dort so ein Einhorn warten, über das alle sprechen, aber noch nie gesehen haben? Nein. Die Geschichte von Allem beginnt nicht mit diesen sonderlichen Orten oder dem Punkt, der alleine keine Ort sein möchte. Die Geschichte von Allem, so wie sie unendlich Seiten lang sein kann, es jedoch auch auf eine einzige schaffen würde - diese Geschichte benötigt Einheit. Diese finden wir logischerweise nur in unserem Kosmos. Wir können nicht reden, worüber wir nicht reden können, weshalb “Alles” ab jetzt nur noch unser Kosmos ist und was wir an Kosmos gewinnen. Die Geschichte von Allem handelt nicht von dem Multiversum oder dem Noxiversum. Sie erzählt uns nichts über das Exoversum und auch nichts über das Innere eine Punktes. Aber über alles andere. Alles weitere ist nichts.

Quantismus und Altismus

Wunderbar. Eine kurze Geschichte von Allem und wir haben auf der vierten Seite bereits mit der Überschrift und dem Noxi- und Exoversum vier neue Wörter erfunden… und genau darum geht es: Die Trennung zwischen der Realität und unserer Sprache. Das klingt radikal oder sogar bösartig, Quantismus und Altismus sollen uns im Grunde jedoch erklären, was ein intelligente (was auch immer das sein mag) und kommunizierende Organismen wie wir eigentlich von der ganzen Show haben und ob wir uns derzeit leisten können täglich unsere eigenen Dramen zu schmieden - als sei die Welt gelangweilt vor frieden! So soll der Quantismus die These aufstellen, dass der Mensch beliebig viele Päckchen aus Verhaltensstrukturen durch und für Vergleiche bündeln kann, wenngleich die Identität von Allem nur sich selbst entspricht und unabhängig von unserer Quantisierung existiert. Das klingt hart - ist es auch. Der Quantismus stellt jedoch nicht nur die These auf, dass Bezugssysteme nur sprachlich und gedanklich “härten” und eine einheitliche Wahrheit bilden können - Er besagt ebenso, dass wir Menschen das “Was” selbst damit erst schaffen. Das sieht man nun bei den Wörtern “Alles” und “Punkt” ganz gut, so wäre da entweder nur ein großes “Alles” oder hingegen vielleicht unendlich viele kleine “Etwas”. Aber worüber reden wir dann? Alles ist schon heftig, denn Alles ist Alles, wie wir klarstellen. Also eben der Entschluss: Am Ende kann jedes “Was” also nicht nur aus einem “Wie” abgeleitet werden, sondern “es” (“Was” auch immer “es” sein mag) zeigt uns seine Identität nur im “Wie”.

Damit kommen wir dann zum Altismus. Er sei der psychologische Reflex, in jeder Gegenwart eine Dauer oder Ewigkeit zu sehen. Eine kognitive Trägheit, quantisierte Bezugssysteme in ihren Einheiten nicht an das Wachstum von Eigenschaften anzupassen. Während Quantismus also notwendig scheint, um die Welt gedanklich zu Ordnen, wirkt Altismus in einer hyperdynamischen gesellschaft als Hemmnis für Integration und Empathie und somit Innovation und Entwicklung, da Brüche mit “der eigenen Realität” als Erschütterung des Innern wahrgenommen werden. Der Altist verwechselt demnach fatal Korrektheit mit Vertrautheit, Natürlichkeit mit Gewöhnung und Neuheit mit Bedrohung.

Emergenz

Wir tasten uns heran und wollen verstehen, wie variabel “Was” eigentlich ist, während unsere Welt doch in solchen Bausteinen geordnet sein soll. Ein schönes deutsches Wort dafür ist “umfahren”. Wenn ich schreibe, dass ich sie umfahre, können sie nicht wissen, ob ich sie “über den Haufen” fahre oder genau das extra nicht mache, wenn sie vor mir stehen. Die Wahrheit der Aussage kann sich im Grunde nur aus meiner Aussprache des Wortes und der folgenden Fahrt ergeben. Da ich eh kein Auto besitze, lassen wir das. Ein anderes Beispiel kann, wie alles, so etwas sein:

Ein Kilo Banane. Na gut, das sind drei Wörter, doch wir schmieden in guter deutscher Tradition einfach das Wort “Einkilobanane” daraus, wohl wissend, dass es sich um eine einzige dicke Banane handeln muss. Zugegeben: das ist Quantismus, wir wollen jedoch Emergenz an dieser Banane verstehen. Warum sie ein Kilo wiegen soll, wollen wir an Albert Einstein festmachen, damit das ganze nicht nur fruchtet sondern auch drin bleibt. Diese “Einkilobanane” darf im Grunde unendlich vieles sein, solange wir eh nur darüber reden und sie nicht verspeisen. Wenn wir sie oder etwas von ihr hingegen in unseren Magen wandern lassen, werden wir einen winzigen Bruchteil ihrer enthaltenen Energie gewinnen und werden uns unweigerlich darüber freuen, auch wenn wir das nicht wissen oder verstehen. Inwiefern die Banane nun laut einer Ernährungsberaterin mit 1000 Gramm auch 1000 Kalorien an Energie mitbringen kann, die Banane laut Albert Einstein hingegen so viel Energie enthält wie 1,4 Millionen Hiroshima Bomben, das ist der Frucht selbst am Ende wohl ziemlich egal. Ihr und allem “was” wir da zu kennen meinen ist das genauso egal, wie - dass wir ihr Inneres als Fruchtfleisch bezeichnen, das Innere eines Fisch hingegen nicht als Fischfleisch. Warum wir nicht ein Leben lang von einem Kilo Banane leben können, ein Affe hingegen ein Leben lang durch eine “Einkilobanane” zum König des Dschungels gekrönt werden kann, während ein anderes Äffchen wiederum ein Leben lang Rückenschmerzen haben wird - es wird sich nicht aus dem ergeben was die Banane “ist”, sondern in welchem Verhalten sie genutzt wird. So leiten wir uns die Emergenz als Summe identitärer Eigenschaften ab, welche die Summe der erkannten Eigenschaften im jeweiligen Bezugssystem immer übersteigt. Ein Tisch wird somit zu einem Tisch, wenn man daran zum Beispiel gut essen oder Karten spielen kann, nicht wenn er genau vier Beine und eine Platte besitzt. Wie gut, dass es schon Tische gab, bevor der Mensch sie baute. Und nun zu dem Teil, der Quantismus in ein komplett freches Licht stellen wird. Der Teil, in dem wir erkennen wollen, dass uns alles nur ein “Wie” ist und kein “Was” sein kann.

Jetzt dürfen wir noch verstehen, dass diese Bezugssysteme (wie eine Banane) nicht nur Punktuell in ein Wort gebündelt werden, dessen Sinnigkeit sich aus der Relation zu anderen Bezugssystemen ergibt - sondern dass sie in sich selbst eben nur eine Verhaltensstruktur sind.

Wir machen reinen Tisch.

Verhalten

Nichts ist. Nicht Du, nicht ich. Wir verhalten uns nur und ich verstehe nicht einmal, weshalb das blöd klingen soll - Nimmt doch jeder sein eigenes Leben als “seines eigens Glückes Schmied” in die Hand. Dieses Sprichwort bleibt wohl leider wahr - genauso jedoch, dass man sein Leben lang hart arbeiten kann und sich von anderen ausspielen lässt. Wer ist heute gut und schlecht? Hand aufs Herz! Ich sage, wir können es an diesen wenigen Betrachtungen hier fest machen und daran erkennen, dass es im Leben vielleicht um das Verhalten von uns allen geht - nicht nur um dich und mich oder deine und meine Familie. Mit unserem Quantismus werden wir nun greifen, was Naturwissenschaft wirklich “ist” und weshalb ausgerechnet sie uns von einem Gemeinsinn als universelles Urprinzip erzählt, so wie Schamanen es in Dokus bei Drogentrips machen. Dafür fangen wir nun ganz hinten an und fragen uns zuerst einmal, was der Blödsinn soll, wenn wir uns doch kneifen können und nicht nur Schmerzen spüren, weil das ein Verhalten ist, sondern weil wir eben “etwas” an uns kneifen. Kein Fruchtfleisch, kein Fischfleisch. Fleisch und Knochen, Haut und Blut. Wir können damit gegen eine Wand laufen und uns Knochen brechen, wenn die Wand es nicht tut.

Mensch, sind wir denn keine Dinge, die zerbrechlich sind?

In der Medizin, mit der wir wieder auf die Beine kommen, wollen wir Verhalten im ersten Bedeutenden Schritt unserer Kette von allem verstehen. Ein Mediziner wird ihnen nicht helfen können, wenn er jeden Teil von ihnen als kleinste Bezugssysteme (Organe oder sogar Zellen) verorten kann und den lateinischen Fachbegriff kennt. Das wäre wohl Anatomie und zeigt uns vielleicht geometrische oder eben nicht geometrische, also räumliche Verhältnisse im ganzen betreffenden Bezugssystem - dem Körper. Der Mediziner könnte ihnen auch nicht helfen, wenn er nur wüsste, dass Morphin ein Analgetikum ist, nicht aber wie sich ein Analgetikum im Körper verhält. Als Fachbegriff für Schmerzmittel liegt der Sinn der Quantisierung verschiedener Wirkstoffe zu “einem Analgetikum” jedoch auf der Hand. Wir merken: Es geht darum, wie sich der Stoff im vergleich zu anderen verhält, und welches Verhalten ihr Körper mit all den quantisierten Organen und dessen gemeinsamen Verhalten, erzeugt, wenn der Stoff zum Beispiel in die Vene gespritzt wird, um auf schnellstem Wege das Herz und somit den ganzen Körper zu erreichen. Ein wunderschönes Beispiel für die Trennung von Sprache und Realität sind unsere X- und Y-Chromosome! Wir könnten auch über diese sprechen, wenn wir keine Buchstaben hätten, die so aussehen. Dann hätten X- und Y-Chromosome einfach andere Namen.

Gerade in der Medizin können wir schnell bemerken, inwiefern sich Wissenschaften also in den "Dingen", die sie behandeln, überschneiden, während sie sich selbst immer auf spezifisches Verhalten konzentrieren. Da ist es doch nur erfreulich, dass unsere Krankenhäuser in der Regel Spezialisten für jedes einzelne Organ bereitstellen. Sei ihre Funktion für den Körper vielleicht in drei Wörter erklärt, so kann ein Vortrag über den Kosmos der Wechselwirkung zwischen diesem Organ und dem Körper im Jahr 2025 ganze Tage dauern. Hier unsere Emergenz - erkannte Eigenschaften, die man durch ihre Relevanz für die Funktionalität vielleicht nicht nur biologisch, sondern auch chemisch und physikalisch beschreiben muss. Dann ist ein Herz nicht mehr nur eine Pumpe, die funktionieren muss, sondern arbeitet plötzlich biochemisch durch Signale, die man nur physikalisch versteht. Gut für uns, dass “mehr erkennbare Muster” in gesunden und kranken Herzen zu erkennen sind. In Ordnung. Sofern es uns gut geht und wir keine Heilung benötigen, was auch immer das sein soll, dann darf der Mediziner jetzt aussteigen, was auch immer seine Medizin war…solange sie gewirkt hat.

Genau so rollen wir den Teppich des Quantismus und der Emergenz von Allem aus. Hier eine kurze Geschichte von Allem:

Mathematik zeichnet Verhalten. Physik zeichnet alles, was sie mathematisch zeichnen kann. Chemie zeichnet, was Physik nicht mehr zeichnen kann. Biologie zeichnet, was Chemie nicht mehr zeichnen kann. Was durch unsere Trennung von Sprache und Identität von Allem auf einmal rund und sinnig erscheint, mag jedoch ebenso auf die Identiät von Allem zutreffen.

Mathematik zeichnet Verhalten. Physik wirkt als potentieller Effekt, der nur dann real wird, wenn sich Verhalten und Resonanz begegnen. Chemie wirkt als potentieller Effekt, der nur dann real wird, wenn sich physikalisches Verhalten und Resonanz begegnen. Biologie wirkt als potentieller Effekt, der nur dann real wird, wenn sich chemisches Verhalten und Resonanz begegnen.

Die Mathematik beschäftigt sich nur mit der korrekten Darstellung von Verhältnissen. Fangen wir bei einer Strecke dem ersten Verhältnis zwischen zwei Punkten an, da wir ja keine Punkte in Rechnungen einsetzen. Hier ein tolles Beispiel:

________________

_________________________

Die Längen dieser beiden Strecken können sich nur sinnig aus einem Verhältnis zu irgendetwas ausdrücken lassen. Das kann ein Meter sein, oder eine Banane. Bananen sind jedoch nie gleich groß, während der Meter in Stein gemeißelt ist. Einfacher wird es, wenn ich sage, dass die erste Strecke X/Y lang ist und sich daraus sogar ergibt, dass die andere Strecke Y/X lang ist. Es wird ihr direktes Verhältnis zueinander und genau so würden sie in ihrer Varianz Einheit finden.

Das sieht total kompliziert aus, ist jedoch noch einfacher zu verstehen, als ihre km/h im Auto. So spiegelt uns km/h ein Verhalten von einer Strecke zur Zeit, die wir benötigen, um sie zu passieren. Wir passieren nun mal nur mit Zeit - Warum? Die Scheiße passiert einfach und die Eselsbrücke darf die Eselsbrücke selbst sein. Der Esel kann die Brücke nicht ohne Zeit passieren. Wie dem auch sei: es ist viel einfacher. Bei km/h sprechen wir von Kilometern pro Stunde, damit bündeln wir nicht nur das Verhältnis zwischen Weg und Zeit - Anzahl von Kilometer und Stunden selbst sind ja ein Verhältnis von der Anzahl zur quantisierten Einheit . So könnten wir immerhin auch von Metern pro Sekunde sprechen, oder von Eselsbrücken pro Tag. Alles Geschwindigkeit. Es ist jedoch wirklich schon die nächste Stufe.

Wie sich das mit unseren Strecken oben und x/y sowie y/z jetzt verhält, sehen sie so. Wir wollen uns anhand der Buchstaben orientieren, die wir zum Beispiel darunter lesen können. Die erste Strecke kann zum Beispiel 15 Buchstaben lang sein und die zweite 23. Orientieren sich beide Strecken an derselben Einheit und ihrem Partner, so sind ihre Längen im Verhältnis zueinander 15/23 und 23/15 (bezogen auf den Partner) - also einfach x/y und y/x, da es mit jeden Längen funktioniert. Das ist Mathematik. Verhalten darstellen.

Die Physik haben wir gerade mit dem Thema Geschwindigkeit aufgegabelt. Doch auch sie beschäftigt sich nicht mit dem Esel auf der Brücke, nur weil wir sein Verhalten vielleicht in die Formel (km/h) einsetzen. Sie beschäftigt sich in der Komponente der Zeit viel mehr mit der Ursache und Wirkung der Geschwindigkeit des Esels. Sie erklärt eben auch Dinge die Wirkung Schwarzer Löcher, wenngleich sie sich sogar am Ende in einem PPP verstecken. Das beste Beispiel für diesen Übergang der mathematischen Welt zur physikalischen ist jedoch das Photon- unser Lichtbringer der Geschichte: Quantenphysik. Ein Photon? Ja klar, dieses Ding, das Welle und Teilchen zugleich sein soll! So ganz richtig stellen sie sich das jedoch dadurch auch nicht vor. Korrekter wäre, es ist “etwas” und ein Verhalten zugleich. Somit wollen wir es quantenphysikalisch so ausdrücken: Ein Punkt, der mit seiner eigenen Frequenz (also einem Verhältnis von Ereignissen pro Zeit) pulsiert (ohne sich durch diesen Puls räumlich auszudehnen) und dabei immer mit Lichtgeschwindigkeit (2,9 Millionen km/h) durch den Raum fliegt. Die Strahlung gewinnt zwar durch steigende Frequenz potentielle Energie, sie selbst, unsere “Energie als Medium” der Physik wirkt jedoch noch nicht beim Flug dessen. Diese Wirkung muss erst von einem resonanzfähigen Verhältnis empfangen werden. Ohne Wechselwirkung existiert das Photon also nicht im physikalischen Sinne - es ist eben da und nicht da. Was sie sehen, ist also nicht Licht, dass sie ins Auge bekommen, sondern Licht, dass praktisch erst auf der Netzhaut entsteht. Beim “Anflug” auf ihr Auge, kann man das Licht nicht sehen und nicht filmen. Es müssen würde erst durch die Wechselwirkung mit Partikeln emergieren und kann darunter ein mathematisches verhalten sein, das phykalisch in diesem Moment ohne Wechselwirkung nicht messbar ist.

Wir können lediglich über diesen Punkt mit einer Frequenz sagen, dass er da ist, auch wenn er selbst nichts ist. PPP. Doch er scheint sich eben zu verhalten - mit seiner Frequenz auf seinem Weg. Das können wir gut schlussfolgern und eine direkte Verbindung zu der Energie herstellen, die bei der Kollision wirkt. Interessant aber - es muss kein Auge oder Partikel sein, mit dem so ein undefiniertes Verhalten wie ein Photon kollidieren muss, um wirken zu können.

Hier müssen nur zwei solcher Verhaltensweisen resonieren, damit klassische Physik wirkt. Treffen zwei solcher mathematischen Verhaltensmuster die wir als eigene Bezugssysteme oder Raumzeitstrukturen in Photonen quantisieren zusammen und haben dabei eine gewisse potentielle Energie zum Entfalten dabei, dann passiert die nächste Magie. Wir sind nicht nur in der klassischen Physik angekommen, sondern haben unseren ersten Baustein der Materie gefunden. Ja Chemie! Der Breit-Wheeler-Prozess zeigt, dass bei ausreichend wirkender Energie einer solchen Resonanz - der Kollision zweier Photonen - Masse entsteht. Ganz nach Alberts e=mc². So können ein Elektron und ein Positron mit einer gewissen Ruhemasse (Gewicht) entstehen und überschüssige Energie geht in Bewegungsform über. Ja, das Teilchen, das Chemiker dann überall austauschen, um Stoffe in andere Stoffe zu verwandeln. Wir sind nicht nur dort, wo Punkte auf einmal Gewicht haben, sondern auch dort, wo sie als emergente Komposition eine eigene Verhaltensstruktur darstellen, die nun auch Raum benötigen muss - wenngleich wir das Elektron als “Punktförmig” vereinfachen können. Hier wird es doch aber eben absonderlich: Alberts e=mc² zeigt, dass sich die potentielle Energie, die sich in der räumlichen Verhaltensstruktur einer Masse verbirgt, sich aufbauen lässt, wie Raum selbst (Höhe mal Länge mal Breite) (m mal c mal c). Das kann nun insofern verblüffend sein, als dass wir Menschen unseren Raum in drei geraden Strecken, also 3-Dimensional aufbauen, in der Natur jedoch gar keine wirklichen Gerade finden, wie sie als Idee aus unserer Idee zweier Punkte emergiert - sich das Muster jedoch auf das der Identität von Allem im Raum legen lässt. Lustiger wird's, wenn man Quantenphysiker sagen hört, dass physikalische Wirkung immer nur in Flächen stattfindet, also 2-Dimensional, auch wenn sich der ganze Bums im Raum abspielt. Nimmt man dann die vierte Dimension mit ins Spiel, kommt wohl nach der Chemie Leben aus allem heraus, oder wie sonst wollen Sie Ihr Leben besser definieren, als durch Ihre Lebenszeit? Wie es nun dazu kommt? Nun ja, für dieses Werk wichtig: Chemie emergiert im Raum mit dieser mathematischen Physik und zeigt als Resonanz eine neue Verhaltensstruktur. Hier sprechen wir von Organisation - Organen halt. In solch einer Welt jedoch nichts Wert, ohne die Reproduktion. Dabei ist das Muster nun eindeutig, wenn wir es auf Hawkings kurze Geschichte der Zeit legen: Alles unterhalb des Planckschen Quantums ist nicht notwendig unwirklich - sondern nur wirkungslos im physikalischen Sinne.

Konsequenzen

Man kann hier viel anführen, gerade, weil es hier dann irgendwann auf einmal um uns ginge. Bringt die Biologie Bewusstsein mit, oder ist sie die Vorstufe davon? Wo verorten wir Psychologie, Pädagogik, und Soziologie - ergeben nicht nur alle drei gemeinsam Sinn? Das Leben ist spannend, doch genau das ist mein Problem. Mir sind die Spannungen unter uns wenigen Menschen in diesem Universum viel zu groß, dafür dass die Identität von Allem doch so offensichtlich ist.

Nichts ist wirklich, sondern verhält sich - nicht nur wir, sondern alles in uns. Wir finden nur das Wie und dürfen es uns zu einem Was machen, weil das Leben das mit sich bringt und wir es mitbringen müssen, wir müssen reden. Dabei sollten wir also vor allem genießen, dass wir Varianz in beliebiger Quantisierung schaffen dürfen, da wir so erst die richtig tollen Gleichnisse in Mutter Natur sehen und aufsagen können. Geschichten von Elfen und Trollen, Jedirittern und Sith, Transformers und Decepticons, sie alle funktionieren trotzdem. Der Schlüssel ist einfach: Gesellschaftliche Varianz in unseren Wortquanten der Verhaltensstrukturen - in Ordnung.

Gesellschaftliche Varianz in der Auffassung von Verhaltensweisen dieser Verhaltensstrukturen - schädlich. Wir haben riesige Probleme, die eventuell gar keine sind. Pervers ist, dass die Welt dennoch stirbt. Wenn das Leben uns durch unsere Art, die Welt zu greifen, Einheit in Vielfalt bietet, dann wohl nur um Gut und Böse in seinem Verhalten zu filtern - zum Überleben - nicht jedoch die Welt vollends danach zu definieren. Für wie High halten wir Affen uns denn? Wir können am Ende in der Quantenphysik erkennen: niemals ergibt das Sinn.Nicht heute und auch nicht morgen. Ob der Raum für alles nun gekörnt ist oder unendlich in sich selbst, so wie unsere Information des Verhältnisses eines Kreisumfangs zu seinem Durchmesser - Pi. Wir werden es vielleicht nie herausfinden.